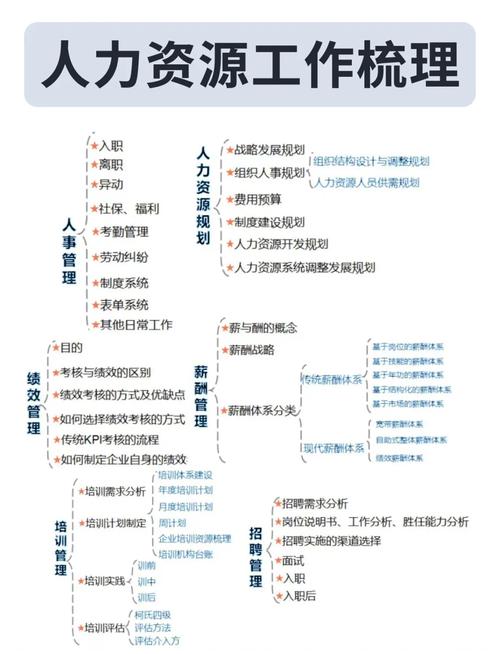

人力资源外包HRO:利与弊需结合企业需求评估

人力资源外包指的是企业把部分或者全部的人力资源管理职能交付给第三方专业机构。在全球化以及专业化分工的这种背景当中,这一模式逐渐变得普遍起来。然而,它的好处和坏处需要结合企业的具体需求进行综合的考量和评估。以下是关于它的详细分析:

---

### **一、人力资源外包的“利”**

1. **降低成本,优化资源分配**

直接成本得以节约。专职 HR 团队的人力成本(包括薪资、社保、培训等方面)被减少了,这种情况对于中小企业而言尤其具有吸引力。

外包公司集中处理多企业业务,从而能够降低单家企业的人均服务成本,像社保代缴、薪酬核算等这类业务。

避免因劳动法合规方面出现问题而导致的罚款或面临诉讼风险,外包公司通常会承担这些相关的责任。

2. **专业化服务提升效率**

外包公司通常具备先进的管理系统,比如 AI 招聘工具以及云端薪酬平台等,这些系统能够快速地处理批量事务。

行业经验方面,能针对特定领域,像外籍员工签证以及跨区域社保政策等,提供精准的解决方案,并且可以降低试错成本。

外包团队熟悉最新的劳动法规,能够确保相关流程合法,比如劳动合同的签订以及离职赔偿等事宜。

3. **聚焦核心业务**

企业能够把管理层的精力从那些繁杂的行政事务当中转移出来,这些行政事务包括考勤以及社保申报等。然后让管理层将精力投入到战略规划、市场拓展等具有高价值的领域之中。

初创公司借助外包手段能够快速构建起合规的 HR 体系,这样就避免了在早期团队建设过程中产生的时间成本。

4. **灵活应对变化**

弹性用工方面,对于季节性的用工需求,像电商大促以及制造业的旺季等情况,能够通过外包的方式灵活地调配人员,这样就可以避免承担长期用工的负担。

跨国企业通过外包的方式,能够快速地解决海外分支在本地化用工方面的问题,这些问题包括文化差异以及税务合规等。

5. **风险转移**

劳动关系转移到外包公司后,企业能够减少在劳动纠纷方面的直接责任。例如在裁员赔偿以及工伤争议等方面,企业的责任会相应降低。

---

### **二、人力资源外包的“弊”**

1. **管理控制权削弱**

外包之后,企业对于员工的直接管理能力有所下降,特别是对外包员工的管理。这样一来,可能会出现沟通方面的延迟情况,以及在文化融入方面产生问题。

客服团队进行了外包,这使得客户投诉的处理效率降低了,进而对品牌形象产生了影响。

2. **员工归属感下降**

外包员工和企业文化存在脱节现象,他们的流动性比较高,这种情况有可能对团队的稳定性以及协作效率产生影响。

核心岗位像技术研发这类,如果进行外包的话,有可能会引发知识资产流失的风险。

3. **信息安全风险**

外包过程中需要共享一些敏感数据,比如员工个人信息以及薪酬结构等。这样做存在着数据泄露或者被滥用的潜在危险。

要对外包公司的数据安全资质进行严格审核,比如审核其是否具备 ISO 27001 认证。

4. **潜在服务质量问题**

低价外包公司或许会运用标准化模板来提供服务,这样就难以契合企业所具有的个性化需求。

跨区域进行合作的时候,时差会对响应速度产生影响,语言障碍也会对响应速度产生影响,例如在跨国 HR 外包的情况下。

5. **长期成本不可控**

初期的成本节约有可能会被后期服务费的上涨所抵消。尤其是在过度依赖单一外包商的情况下,自身的议价能力会下降。

隐性成本包括内部 HR 能力退化,并且在未来收回职能时需要重新投入培训成本。

---

### **三、适用场景建议**

1. **适合外包的情况**:

- 事务性工作量大(如薪酬核算、社保缴纳);

- 缺乏专业HR团队的中小企业;

- 需快速进入新市场或应对临时性用工需求。

2. **需谨慎外包的情况**:

- 涉及核心竞争力的职能(如高管招聘、企业文化塑造);

- 对员工忠诚度要求高的岗位(如销售团队);

- 数据敏感性高的行业(如金融、医疗)。

---

### **四、成功实施的关键**

明确外包的范围,将核心职能与非核心职能区分开来,以防过度依赖。

选择可靠的服务商,需要考察其资质,了解其在行业内的口碑,同时也要查看其数据安全措施。

建立监督机制,要定期对服务质量进行评估,同时也要定期对员工满意度进行评估,并且要保留内部 HR 的协调角色。

文化融合策略方面,通过举办培训以及开展活动来增强外包员工的归属感。

---

### **总结**

人力资源外包具有两面性:从短期来看能够降低成本并提高效率;然而从长期角度出发,需要对控制权与风险进行平衡。企业应当依据自身所处的发展阶段、所在行业的特性以及自身的战略目标来谨慎地做出决策,防止盲目地跟随潮流或者采用“一刀切”的模式。