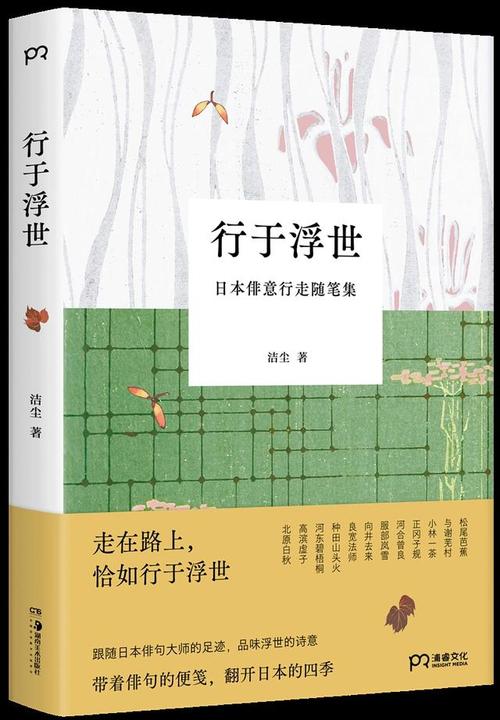

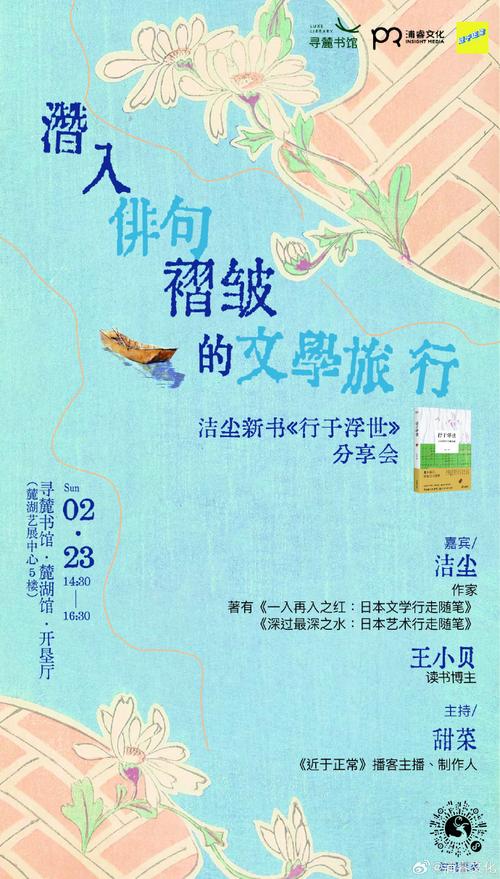

行于浮世:洁尘十五年日本旅行感悟与生命思考的深度总结

《行于浮世》的作者是洁尘,湖南文艺出版社在 2024 年 12 月出品,出品方是浦睿文化。

洁尘在日本旅行了十五年,此书是她的感悟与总结。书中既描绘了日本的自然景观,又蕴含着个人对生命的思考。洁尘在书籍开篇提到,俳句用十七个日语音节将自然、内心乃至整个宇宙浓缩得极为透彻,这种形式能让人领略到“一花一世界”的境界。她的旅行既是对外在世界的探寻,也是对内心深处的求索。洁尘以俳句的形式,把个人的观察与思考凝聚成简洁且富有意境的文字,从而吸引读者去进行深入的思考与感悟。

这本书可分为几部分,一部分以四季变化作为篇章结构。它展示了日本丰富多样的自然风貌,同时也突显了作家对生活的直接体验。春天有樱花,夏日有海风,秋天有红叶,冬季有雪景。每一章节都通过优美的俳句和细腻的描写,唤起仿佛就在眼前的真实感受。洁尘在描述过程中,将日本名家的记忆与名句相互交错。这使得这部作品,一方面展现出文字的艺术魅力,另一方面也成为了文化传承的载体。

此外,书中涉及的文学典故以及人物形象的塑造都蕴含着极深的意义。洁尘在回顾日本历代那些著名的俳人,像松尾芭蕉等的作品时,将其作为一个支点,运用自身的观察,揭示出这些俳人的艺术成就对个人内心世界所产生的深远影响。她在旅行过程中,不但走访了俳人的故乡,还亲身去感受诗句中所描述的场景,这种感受被转化为她对日本文学艺术的直观理解,让人在阅读时能深切地感受到这种亲切。每一位角色仿佛在文字中变得鲜活,能让读者体会到文学不单是时光的沉淀,还能感受到文化的汇聚。

《一个人的暴风雪》的作者是美国的马克·斯特兰德,由湖南文艺出版社出品,出品方是浦睿文化,副标题为马克·斯特兰德诗选 1980—2012,译者是桑婪,出版时间是 2025 年 1 月。

《一个人的暴风雪》是马克·斯特兰德诗集《我们生活的故事》的后续作品。它收录了斯特兰德后半生(1980—2012)的 6 部重要诗集,分别是《诗选》《持续的生活》《黑色港湾》《一个人的暴风雪》《人与骆驼》和《近乎隐形》。这些诗集辑录了逾百首佳作。该诗集是当年度美国国家图书奖提名作品,也是《波士顿环球报》年度好书。马克·斯特兰德是影响一代美国诗人的桂冠诗人,他一生获得了无数奖项,他的诗歌被翻译成 30 多种语言。他被称作“深沉的异化哀悼者”。他既机敏又克制,凭借深刻的智慧讲述着我们那些被遮蔽的生活故事,这些故事涉及现代生活的孤独、被异化、焦虑,还有面对广阔世界时的无力感。

马克·斯特兰德出生于 1934 年,他是一位诗人、散文家以及艺术评论家。他于 1934 年在加拿大的爱德华王子岛出生,1990 年当选为第二任美国桂冠诗人。他有 10 本诗集。其中一本是获普利策奖的《一个人的暴风雪》,出版于 1998 年。还有《黑暗的海港》,1993 年出版。《绵绵不绝的生命》在 1990 年出版。《诗选》于 1980 年出版。《我们生活的故事》1973 年出版。以及《移动的理由》,1968 年出版。

《云冈:1500 年人与石窟的故事》 蒯乐昊 湖南美术出版社/浦睿文化

此书是一部非虚构作品,内容与云冈石窟以及历代云冈人的命运相互交织。它讲述了一个故事,这个故事关于“人的信仰”,也关于“人的工程”。

北魏时期,文成帝给予支持,昙曜主持了云冈石窟的开凿建设。孝文帝和冯太后时期,石窟建设越发兴盛起来。北魏后期,石窟建设逐渐衰微。云冈石窟曾多次被荒废,又多次被重建,还一度遭受严峻的盗凿考验,直到近代被梁思成等考古学家再次关注,才避免了更多的国宝流落海外。本书梳理了云冈石窟的历史变迁,也讲述了众多云冈人的故事:宿白先生是夺回学术主动权的中国云冈学奠基人;杭侃是勇敢开辟新赛道的云冈守护者,也是云冈研究院院长;彭明浩是用古建筑学思路还原石窟工程营造的新一代学者;还有保护石窟的文物医生们;以及努力留下石窟今日样貌的数字化采集工作者们……

1907 年,法国考古学家对第 16 - 1 窟进行了拍摄。在这张照片中,可以看到已经有若干佛头缺失了。

人是万物的尺度,也是文明的核心。云冈既向世人展示了跨越千年的石窟艺术之美,又彰显了用短暂生命去连接永恒的人性之美。

作者参考了大量的云冈石窟文献。她侧重向读者普及以下三层知识点:一是云冈石窟造像与历史背景的关联;二是云冈石窟的艺术价值;三是中国石窟艺术典型案例之间的比较。她把云冈石窟不同时期的建造特点,像样貌、姿态、比例等因素,与北魏政治的不断变化联系起来,阐明各个洞窟并非是模组复制般的批量延续。作者针对云冈石窟的采光设计这一看点,结合佛学(如佛教礼仪、文学、物质文化等)、建筑学等知识点进行介绍;针对群像布置这一看点,结合相关知识点进行介绍;针对观赏点位这一看点,结合相关知识点进行介绍。同时,作者针对云冈石窟与敦煌等石窟在定位方面的不同,比对其艺术的独特性与稀缺性;针对题材方面的不同,比对其艺术的独特性与稀缺性;针对技艺方面的不同,比对其艺术的独特性与稀缺性;针对功能方面的不同,比对其艺术的独特性与稀缺性。

第8窟南壁明窗附近,露齿而笑的菩萨

该书不是学术写作,所以这些审美视角比较零散。它也没有深入探讨佛教史和佛教文化本土化的命题。然而,它的积极面向是显而易见的。它与汗牛充栋的学术写作、看图说话式图集以及史实与传说杂糅的所谓“趣说”都截然不同。作者努力为读者提供一种更加多元的大众审美视野。

在这一意图的铺垫之下,作者持续将焦点放在“人”的主线上。作者从游客路线与开凿顺序的差异方面,为读者展开了观赏动线的整体空间导览。作者表示,虽然在行走过程中显得较为杂乱,但从观看角度来看,反而能够构建出一个符合历史逻辑的视觉秩序。并且,云冈石窟在美学与风格上的变化流转,也在这样的行走路线中变得清晰起来。

《立新不破旧:清末新式官报史》的作者是程河清,该书由山西人民出版社出版,出版时间是 2024 年 11 月。

中国古代,到清末为止,官方(朝廷)一直留存的是邸报、塘报、宫门抄这些,不存在近代意义上的报纸。清末新政之后,各地的督抚大臣开始去进行近代官方报纸的创立,像《北洋官报》《南洋官报》《秦中书局汇报》《湖北官报》《并州官报》等等。

官方报纸被设立,其作用在于流通信息,对时代进步有帮助。然而,地方州、县经常拖欠报费和邮费,这使得不少官报出现入不敷出的情况,甚至濒临破产。在这个过程中,“新”与“旧”的矛盾和冲突得以突显。本书的价值在于梳理清末官方报纸的历史脉络,将晚清官方报纸从无到有的过程展现出来,呈现出其举步维艰的状态。同时,解读了当时封疆大吏和朝中重臣对近代官媒的不同态度,也说明了近代新闻报刊对历史走向产生了影响。

程河清出生于 1993 年,是安徽合肥人。他拥有新闻学博士学位,在南京邮电大学传媒与艺术学院担任副教授。其主要的研究方向涵盖近代报刊史以及邮政史等。他主持了国家社科基金青年项目“近代报刊邮政发行史料的整理与研究(1866—1934)”,还主持了江苏省社科基金青年项目“近代江苏官报史(1904—1949)”,同时参与了多项其他各类项目。在《新闻与传播研究》《新闻大学》等 CSSCI 学术期刊发表了 10 余篇论文,并且相关成果被人大复印报刊资料全文转载。

《我在荣宝斋40年》 米景扬 著 北京出版社

米景扬先生撰写的《我在荣宝斋四十年》(以下简称《荣》)。这本书内容丰富,史料翔实,图文并茂,评述精彩,是一部纪实著作。在对数十年荣宝生涯的生动记述里,米先生把我们带进了荣宝斋,荣宝斋是一座典藏中国传统艺术精品的宝库。我们在这里尽情分享了一批中国艺术大师们的优秀作品,领略了他们的创作风采,进而加深了对中国传统文化的理解。

《荣》是一本极为难得的中国现代书画艺术导读。米先生凭借半个多世纪的亲身经历,通过五十多个故事娓娓道来,这些故事从不同时期、不同人物以及不同侧面展开,为我们传达了诸多有关中国书画的信息。南北流派方面,构思经营方面,运笔用色方面,题款钤印方面,以及笔墨纸砚方面,还有名家趣闻方面,内容涉猎范围很广,评论也很深刻到位,能让读者仿佛亲身进入了一所中国书画的大学堂。

1990年代末米景扬在陆俨少先生的画室“晚清轩”

米先生自身有天赋,且经过数十年不懈努力,又在荣宝斋这座艺术殿堂中与大师们频繁接触,所以他能用独特角度对中国传统绘画艺术进行极为生动的描绘和相当精准的解释,这些描绘和解释具有极强的专业知识性和艺术感染力。王雪涛先生与郭味蕖先生相互配合,一同挥洒;黄胄先生纵横驰骋,用笔极为神奇;范曾先生笔意高远,巧妙地对张大千名画进行补笔等。阅读这些篇章时,仿佛陪伴在大师们身旁,能听到运笔的风声,看到画龙点睛之笔,简直就像是一次现场观摩学习。

米先生对大师们的巧思精作很了解,对许多艺术珍品的实现过程也很熟悉,甚至对它们前后的来龙去脉都能说得清清楚楚。他的文字字字珠玑、妙笔生花,除了有极好的文字功底外,其在艺术上的造诣也是关键所在。

《米景扬重彩水墨集》异彩纷呈的花鸟画,习得王雪涛大师的精髓

在中国近代丹青史的整个历程中,“十墨山房”的主人米景扬先生,在水墨丹青领域可以称得上是一位“十全老人”。上世纪五十年代进入“亚洲第一画廊”荣宝斋,工作了四十余年。至今已经见证并参与了半个多世纪的中国书画公私收藏。在这期间,与王雪涛、董寿平、宋文治、陆俨少、启功、范曾等名家有往来交谊。同时还从事丹青翰墨之事。集书画鉴定、收藏、中国画等于一身。实在是收藏界的“十全老人”。

米景扬先生(1936 - 2023)曾担任荣宝斋的掌门人,他对京派各家的来龙去脉十分熟悉。他还是 20 世纪北宗山水大家陈少梅先生的女婿。他在荣宝斋工作了长达四十二年。退休之后,在艺术品鉴定和收藏领域也取得了不少成就。著有《我在榮寶齋四十年》等著作。

米景扬先生从 20 世纪 80 年代开始,在业余时间钻研并创作小写意花鸟画。他专心致志地研究王雪涛大师的艺术作品。先后在美国、日本以及香港和台湾地区举办个人画展,并且获得了好评。他的代表作品有《放鹤》《双清》《秋韵》《报晓图》等。还出版了《米景扬画选》《米景扬画集》等。

2025开年闫红的新书《我家》小马BOOK

闫红是知名作家,她担任《新安晚报》的主任编辑,还是中国作家协会会员。她著有《误读红楼》《在红楼梦里读懂中国》《她力量》《美得窒息的诗经》等十多部作品。她曾获得《读者》杂志的“金百合奖”,多次荣获安徽文学奖。

献给每一个用力生活的普通人;倾听家人,从他们的故事中去寻找来路,去看见生活的惊心动魄,持续地成为自己。

有一种爱存在着千疮百孔,它是一部能让三代人细细品读并感受的温暖之书。其笔触细腻,洞察独特且深邃,常常有金句出现,能由情及理,既干净又豁达。

闫红走进了几代人的家庭细节里,走进了他们对生活的观察之中,走进了他们对生活的感悟当中,也走进了他们对生活的反思当中,她在这些当中寻找自己的来路,并且重新诠释了生命的伟大和韧性。

以家人之名的是心灵的成长史,它直击了现代家庭的通病,如亲情淡化、代际沟通障碍、价值观差异等。家是一个人精神的归宿,能让人在精神上真正成长。家中有争吵、有算计,也有哭闹、有隔阂,每个人都要面对不完美的家人和不完美的爱,在爱与痛的交织中不断成长。

皖北小城的普通一家人,他们的故事是中国社会历史变迁的缩影。每位家人都携带着时代的风霜,他们闪耀着光芒,同时也背负着洪流和暗影。在这些光与影的故事中,生命的深度得以深刻挖掘和呈现。

这是一部触抵灵魂的亲情感怀之作,也是一部充满人情味的时光记录。它致敬着人世间最美好的人性,其水准可媲美《秋园》三部曲、《我与父辈》《姥姥语录》《不要和你妈争辩》。

2025 新年伴手礼彰显品位,它是便携的小开本,具有精致减压的特点,持握起来很舒适,寓意也十分美好。

读蜜新书《审判路易扎:恰佩克口袋故事集》 孙廷琳译

《万能机器人》《鲵鱼之乱》《流星》等作品展现出恰佩克独特的想象力、预见力、思想力与批判力。仅从这些作品来看,读者容易形成这样的印象:恰佩克是一位思想深邃、手法先锋且难以亲近的作家。而实际上,恰佩克也创作过很多很贴近生活的作品,主要是一些短篇小说和小品文。这些作品能让我们充分领略到恰佩克的卓越才华,他能在日常中发掘故事,在现实中提炼思想。此刻,摆在我书桌上的《审判路易扎:恰佩克口袋故事集》(孙廷琳译)便是典型的例子。

下册被命名为《第二个口袋故事集》。这些故事大多源自作者 20 多年在新闻工作里积累的真实案件。故事的主人公有警探,有特工,有宪兵,有爱情与婚姻骗子,有狂热的收藏家,还有官员等各类罪犯。小说有着鲜明的侦探推理情节,有着广阔的社会生活背景,有着富含哲理韵味的文学描写。正因如此,《口袋故事集》刚一问世,就很受欢迎,销量大增。1930 年,《第二个口袋故事集》荣获当年度的捷克国家文学奖。在此之后,它获得了诸多奖项,备受赞誉。《口袋故事集》一路承载着荣誉,流行了近百年。

《口袋故事集》从初版开始到现在,实体书多次进行了再版。有声书也很受欢迎。同时,它还是影视改编中最热门的小说集之一。1947 年,捷克知名导演马丁娜·福利奇把其中 5 个短篇小说改编成了电影《恰佩克短篇小说集锦》。1964 年,电影导演伊日·克雷伊奇克对 2 个短篇小说进行了翻拍。2011 年,它又被翻拍成了 12 集的迷你剧集《恰佩克的口袋》。

《审判路易扎:恰佩克口袋故事集》从《口袋故事集》的 48 个故事里挑选出了 25 个相当精彩的。读者在阅读一篇篇侦探小说时,会情不自禁地从富有想象力和超现实色彩的文本中,感受到大师恰佩克对人性、命运、道德、正义、自由等人类生活母题的细致发掘与揭示。

陈卿美创作了《邂逅晚清——中美的对望与凝视》这部著作,该书由郑州大学出版社于 2024 年 2 月出版。

此书细腻笔触再现中美早期交流史,感兴趣的亲友入手。

中国在晚清时期与美国有频繁的沟通与交流,这既对中国的近代化历史进程产生了影响,也对美国的崛起与壮大产生了影响。19 世纪接触之后,中国发生了历史性变化,结束了两千年封建帝制;美国也发生了历史性变化,一跃成为世界第一经济大国。本书在严谨对待史实的基础上,对 19 世纪中美交往的各个重大事件进行了还原与梳理。其中包括鸦片贸易这一事件,还有望厦条约等。同时也涉及赴美华工、蒲安臣使团访美、幼童留美、格兰特访华、李鸿章访美、八国联军侵华以及庚子赔款退还等事件。全书以时间作为主要的线索,把中美互动过程中的同类事件归纳在一起,放在一个章节里,这样做是为了便于参照和对比。

陈卿美,他的本名是朱光强,是天津武清人。他放弃了从医而从事文学创作,喜欢远途游历。他是一位资深的媒体人,也是一位晚清史作家,率先倡导“睁眼看晚清”。他著有《庚子剧变》《邂逅晚清》。另外,《总理衙门四十年》《紫禁城的晚餐》这两部作品正在出版的过程中。

《人间幸不幸》作者:元山里子,花城出版社,2024-5

如下是姜建强先生对此书的精准评价

笔者感觉在作者身上存在一种“雅”。这种“雅”不事浮疏,是至善平和的。这种雅并非表演,不是为躲避陌生人攻击而表演,也不是嘲弄某种记忆、专横对待某对象,而是发自内在的自我消磨,就如同下午茶、雪茄、加冰块的威士忌,亦如脱光身子的晨浴,所以十分迷人。没有假想的敌人,同时也没有主观的圣人,这体现出最为关键的是一个“真”字。她是如此说的,并且也在每篇文章中都有所体现。

作者创作了《那个冬天,我走进日本法庭当陪审员》这一作品,提到日本在 2009 年开始推行陪审员制度,而她也获得了一次担任陪审员的机会。她自己坦承,听了律师的辩护后,感觉站在被告席上的那个人,不是以犯人的身份,而是以人的身份站在那里。这个人没有大写,也没有小写,就是一个普通的人。他有自己的尊严,也有自己的羞愧,更有作为一个人应有的体面。

作者创作了《在东瀛命悬一线》这篇作品,讲述了自己曾在东名坂高速公路上遭遇车祸的经历。当时骨折的部位距离脊椎仅有 2 毫米。倘若伤到了脊椎,那么这辈子就无法再站起来了。即便遭遇了这样的情况,她从一开始就委婉地拒绝了肇事方的探望和慰问。她认为这种在无意识状态下发生的车祸,难以评判谁对谁错,也没有道德标准可以用来衡量,其中仅仅涉及技术问题,所以没有必要一直记挂在心上。

作者创作《这场悲情,没有谁对谁错》。他提到自己与一位日本男友松冈先生交往了 6 年。一次偶然中,他得知男友的母亲不愿意与中国人有任何关联。他们都无法接纳他的身份。对此,他没有产生憎恶和愤怒,而是觉得“这是所有海外华人背后都隐藏着的心酸,也是我所面临的第二次痛苦。当然,这也是我们这一代移民不想面对却不得不面对的问题”。

作者创作《残疾小狗梦梦君》,提及看到日本宠物店里有一条腿残疾的“梦梦”狗。这只狗以得人欢心为内在目的,将它的勇气、精力和才能都展现给了人们。正因如此,作者心中生出感动,也明白了一个道理:世间所有的生命都不是用来被浪费的,而是用来创造的。(p125)

读了作者的这些文字,笔者想起平面设计大师原研哉曾说:白并非一种颜色,而是一种感受。由此看来,文字如同白一样,无法从知识中寻觅到。只有拥有自由的眼和平和的心,才能够成为打开心灵之门的钥匙。作者在喝着“幸子屋”烤鱼翅清酒时,想起了小时候在故乡鼓浪屿海滩的情景,那里弥漫着海风熏染、太阳晒烤的海苔的味道,笔者认为这或许就是文字如白所带来的感受吧。

这世上,倘若所有的爱都有结果,那么爱便不再存在。的确,人并非一次性打火机。人生始终伴随着得失、痛苦、诡谲、骄纵以及罪恶。怎样才能让生命中的层层荒草展现出青青的色泽呢?从这个层面来讲,这本《人间幸不幸》散文随笔集,与其说是在对人生进行论理,不如说是在突出生命本身所蕴含的一种至善平和的宗教心。作者表示,倘若车祸致使瘫痪在床,那还不如即刻死去。这显示她正迈向自身的深处。而人一旦踏入自身的深处,便会走进人性的深处。人间究竟幸与不幸,归根结底,在于看你怎样对待和安放自己的对立物。在这一刻,你既拥有自由,又感受着孤独。

元山里子与弗沃里·皮克在那不勒斯分享会

元山里子是中日混血儿,也是中日双语作家,还是海外华文女作家协会的会员。她是自由撰稿人,同时也是服装设计师。她先后毕业于厦门大学、早稻田大学以及东京文化服装学院。她已经出版了日文小说《XO 酱男与杏仁豆腐女》,中文非虚构作品有《三代东瀛物语》《他和我的东瀛物语》,还有意大利语版的《幸子太太眼中的幸福》《月寿司—女·男》。《三代东瀛物语》在海外中文网的家史征文活动里获得了一等奖;《他和我的东瀛物语》拿到了第二届世界华文影视文学奖;诗歌《我的太阳》获得了意大利弗朗切斯科·詹皮特里国际诗歌奖的一等奖(属于日语诗歌范畴),同时还获得了国际诗歌荣誉奖。