国资密集收购上市公司控制权背后的深层原因与战略意图解析

国有资产密集收购上市公司控制权的目的是什么?

网上有句戏谑的说法,“世界其实是一个庞大的草根团队”。玩笑的笑话往往源于现实的土壤。有时,政府的重大政策调整或战略决策转向,未必是经过深思熟虑、长期未雨绸缪的结果。可能很多时候是被一些偶然的事件所推动,突然的顿悟,然后详细的。一切都悄无声息地开始了。

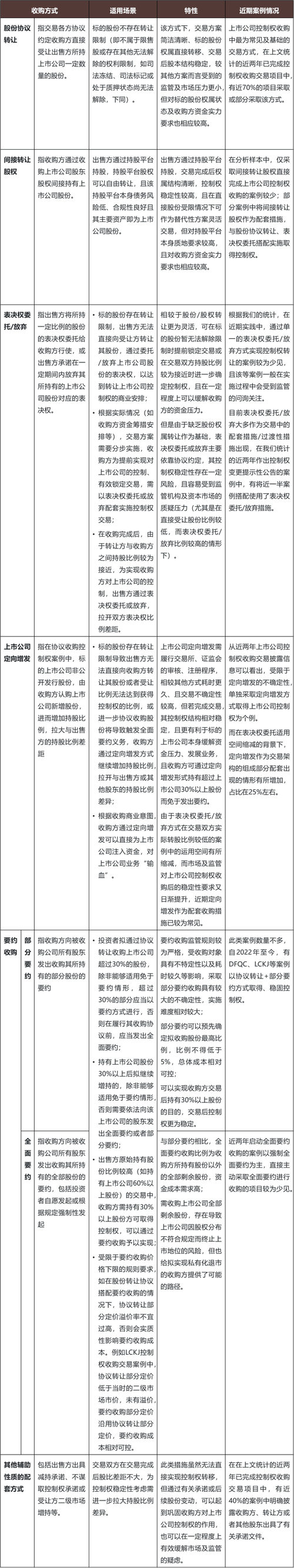

故事要从一些不起眼的私营上市公司并购开始。民营上市公司控制权收购每年都会发生。过去几年,往往是私营企业主相互博弈。你唱歌,我上台。控制权继续轮流掌握在私人所有者手中,而国有资产却袖手旁观。 。 2018年前后,一批民营上市公司被实际控制人股权质押、平仓,迫切需要地方国资纾困。原本以为,救市结束后,完成使命的国资就走到了尽头。国有资产会回归,民企老板也会不断回归。 ,继续回到民营企业主交易上市公司自身控制权的老路。

但变化来得有些出乎意料。 2018年,国有资本救助民企的操作就像打开了国有资本操作的“潘多拉魔盒”。救市结束后,还有未竟之事的国有资本并没有选择结束资本市场之旅。 2019年以来,在毫无预兆的情况下,各地国资开始加大力度收购民营上市公司的控制权。没有高调的会议动员,没有自上而下的政策推动,一开始有点平静……

以青岛国资为例,2020年,青岛市崂山区财政局全资子公司汇龙华泽通过股份转让、定向增发等方式取得*ST药品(600671)的控制权,成为*ST医药(600671)的控制权。 ST药业青岛国资科技有限公司实际控制人由此拉开了青岛国有资本市场上市公司控制权大规模收购的序幕。 2020年至2023年三年间,青岛国资先后收购百洋股份(002696)、天盛新材(300169)、实大生化(603026)、海联金辉(002537)、万马股份(002276)、博天股份环境(603603)、北京文化(000802)、诚志控股(000990)、三宝科技(01708)、台海核电(002366)等10余家上市公司。

以浙江国资为例,仅2020年上半年,金鹰控股(600232)、镇海控股(603637)、佐力药业(300181)、康恩柏(600572)、唐德影视(300426) 、平业信息(300426)、300571)等7家民营上市公司相继公告变更浙江地方国有资产所有权。随后,浙江国资相继宣布收购宁波精达(603088)、浙江互联网(600986)、德宏股份(603071)、中来股份(300393)、龙源建设(600491)、兴源环境(300266)、香港润建(002062)、杭州吉津金(601177)、银亿股份(000981)、康强电子(002119)、美辰生态(300237)、奇景机械(603677)、创源股份(300703)、新湖中宝(600208)、步森股份(002569)、鹿港文化(601599) )和其他近上市公司20家。

以广州国资为例,2019年以来,广州市国资委依托广州工控、珠石集团、科学城集团等政府出资平台,频频收购民营上市公司控制权。并先后“黯然失色”进入苏交科(300284)、利德曼(300289)、泰盛风能(300129)、顺威股份等。 (002676)、顺纳股份(000533)、佛能科科技(688567)、伟创科技(002308)、中盈互联网(002464)、鹏起科技(600614)、山河智能(002097)、金明精机(300281) )、跨境通(002640)、普路通(002769)、润邦控股(002483)、鼎汉科技(300011)等超过15家上市公司。

上述三地国资案例只是全国国资大规模收购上市公司控制权的一个缩影。从全国来看,上市公司收购规模更广、更暴力。这是中国资本市场自1990年建立以来的30多年来从未出现过的现象,国有资产大规模、密集地收购上市公司控制权。 “国进民退”的目的是什么?

故事从“土地财政”开始……

《三条红线》《土地金融》下课

1994年分税制改革后,“财权下放,事权下放”,导致地方可支配财政收入大幅减少。地方官员想要快速发展经济,创造GDP高增长,取得地方治理成果,但苦于缺钱。

然而,1994年分税制改革时,中央把当时不起眼的国有土地出让金全部留给了地方财政,也把国有土地使用权出让的决策权交给了地方财政。地方政府。历史的发展进程是许多偶然和巧合的结果。正是这件不起眼的事情,为后来“土地财政”的蓬勃发展创造了契机。

1998年,除了抗洪抢险之外,还有两件事载入史册,当时并未引起广泛关注:

一是停止福利性住房分配,逐步实行住房分配货币化,允许商品房自由买卖,房地产时代开始;

二是修改土地管理法,规定建设用地必须是国有土地。集体土地不得直接用于建设。必须先由国家征用、储存、转为国有土地,才能用作建设用地。此次修法确立了地方政府对建设用地的垄断权。

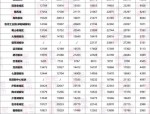

从此,“土地财政”拉开序幕,地方政府通过卖地获得源源不断的财政收入。 1999年,土地出让收入仅占地方公共预算收入的9%。仅仅4年时间,到2003年这一比例已上升到2010年的55%,成为地方财政收入的主要来源。 2010年,这一比例上升至68%,2018年进一步上升至89%。土地出让收入从1999年的不起眼,到2003年后成为主导。地方政府不断的土地出让,不仅为各地的建设发展提供了充足的资金支持,也带动了城市面貌的快速变化。的出现,也助长了房地产市场的“炒作”。 “房”热度高涨,房价飞涨,房地产持续过热。 “房价持续上涨”已成为不少炒房者的信念。房地产市场积压的风险也在加大,已经引起了政府高层的关注和警惕。 。

2016年底的中央经济工作会议首次提出“房子是用来住的、不是用来炒的”,宣告了自1998年开始的住房市场改革悄然发生的变化。 “土地金融”全国范围内,卖地依然火爆,深夜工地依然灯火通明,全国居民购房热情依然高涨。 “北京上海永远上涨”,杠杆的“六个钱包”依然用来买房。最大的信心。彼时,“土地财政”的车轮滚滚向前。没有人会思考“土地金融”列车是否有终点,也没有人会思考房地产的快速发展会如何停止。

2020年8月,央行、保监会等主管部门对房地产企业划出“三道红线”,掀起波澜,让房地产行业戛然而止。作为房地产行业龙头企业,恒大地产率先拉开了房企爆发的序幕,泰禾集团、富盛集团、华夏幸福、蓝天发展、阳光100、新丽集团、花样年、宝龙紧随其后。地产、宝能集团、广州富力、正荣地产、蓝光发展、佳兆业、阳光城、中国奥园、荣盛发展、金科地产、禹洲集团、碧桂园、新华联……一大批昔日曾掀起波澜的知名地产企业相继爆火。 。

雷霆爆炸的过程无需描述,“三条红线”的功过也暂时不述。然而,“三条红线”的出台却意外地让“土地财政”列车戛然而止。还没等当地政府做好心理准备,“土地财政”列车突然就响起了下课声。

“土地金融”的突然叫停,对原本高度依赖土地出让金的金融运行模式造成了巨大挑战。公务员和事业单位工资要正常发放,公交、地铁系统要保持运行,政府重大投资项目要继续投入。产业园的建设必须按计划进行,但钱从哪里来?

“土地金融”变“股权金融”的理念

对于“土地财政”突然停顿造成的地方政府财政困难,中央和地方政府一直在寻找打破局面的办法。各机构专家学者也纷纷提出寻找新的财政收入来源的建议,以弥补“土地财政”退位后的巨额资金。财政资金缺口。

机缘巧合,2018年开始的上市民企国资救助,为地方政府“土地财政”转型提供了绝佳思路,“股权金融”逐渐走到了风口浪尖。

所谓“股权金融”,简单理解就是通过上市公司股权交易在二级市场赚取价差、股息或税收,用于地方政府财政支出。 “股权金融”收入来源途径包括:

路径一:做大做强现有央企和国有上市公司

在此路径下,通过深化国资国企改革,提高国有企业核心竞争力,探索建立中国特色估值体系,推动上市央企和国企估值国有企业回归合理水平,对标世界一流企业,降低ROE(净资产收益率)和市值指标纳入央企国企考核指标,实现保值增值打造国有资产基础市场更大更强。

路径二:加快非上市国有资产直接资本化

在此路径下,非上市、非流通的地方国有资产通过IPO直接上市,非流通资产转变为可以上市流通的股权资产。地方国资上市后,地方国资股东可以通过市场减持国有股,筹集地方政府发展所需的资金。

路径三:推动非上市国有资产间接资本化

该方式下,地方国有资产根据其所持有的非上市国有资产的资源禀赋和行业属性,首先投资收购同一或相关行业的上市公司控制权(主要是收购民营上市公司的控制权)。控制。国有资产控制的同一或相关行业的非上市国有资产通过并购置入上市公司。一方面,地方政府通过同业并购重组做大做强上市公司,提高上市公司利润和估值,通过利润分配实现部分资本退出;另一方面,通过兼并、收购、重组,实现地方国有资产的间接资本化和扩张。可以流通,实现国有股权保值增值。上市公司估值提升后,地方国有股东选择适时高价减持部分国有股权,筹集地方政府发展所需资金。

路径四:招商投资孵化中小微企业,通过资本市场上市获得股权增值收益

在这种方式下,地方政府工业园区因地制宜实施招商引资政策,通过提供资金、土地、工厂等方式吸引有发展潜力的中小微企业。在企业成长和孵化过程中,地方财政资金使用水平较低。在估值的早期阶段投资股票。未来,当公司做大做强时,可以通过直接上市或并购退出等方式获得股权增值收益,筹集当地政府发展所需的资金。这条路径是一条长周期路径,最典型的成功案例就是安徽合肥模式。

路径五:直接换现金换取上市公司控制权、税收、减持、融资。

在这种方式下,地方政府以现金购买上市公司的控制权。对于外资上市公司来说,一般都会要求具备搬迁到当地的条件。一方面,上市企业搬迁到当地,不仅会创造就业岗位,还会带来大量税收;另一方面,地方政府通过引入当地资源(提供地方政府订单、优先提供地方银行优惠贷款等)方式,将上市公司的主营业务和业绩做大做强,提高上市公司的估值。公司增加,未来二级市场股价高位时,可以择机减持部分股票,用于地方政府财政支出;此外,上市公司可以通过再融资的方式投资地方政府指定建设项目,也可以为地方政府建设项目筹集资金。需要资金,税收、减持、集资建设都是正确的。这也是2019年以来各地国资频繁收购上市公司的主要原因之一。

当然,上面的路径只是为了方便大家理解。这只是一个简单的例子,并不代表政府层面的实际想法。在推动“土地金融”向“股权金融”战略转变的实际过程中,各种考虑、各种问题、各种思路要复杂得多,不能用几条简单的路径来概括。

对于“土地财政”向“股权金融”转型,无论是中央经济工作会议、政府工作报告还是各部委的政策制定,政府部门在公开层面都表现得比较保守,基本上“仍半遮住脸”,将通过地方政府自主决策和试点实施来推动。但在证券研究机构、独立第三方研究机构、社科院等行业层面,“股权金融”从2023年开始逐渐被提上台面。

2023年2月28日,著名经济学家李迅雷在新财富分析师年会上发表《从“土地金融”到“股权金融”——2023年全球经济趋势与中国对策》的主题演讲。建议政府从“土地金融”转向“股权金融”,深化国资国企改革,探索中国特色的计价体系,为各国政府创造新的财政收入来源通过提升国有企业和国有资产的核心竞争力和估值水平,填补“土地财政”缺位造成的财政缺口。

2023年4月,中原银行首席经济学家任泽平发布《2023年中国财政形势报告:土地金融向股权金融转型》指出,“房地产-土地金融”模式不可持续,存在错配在地方财政权力方面,地方隐性债务负担有所加重。要解决当前困境,短期内必须增收节支。从长远来看,要依靠转型改革,以时间换空间,减少对土地财政和隐性债务的依赖,从土地财政向股权金融转型。

2023年7月,中国社科院首次提出探索“土地金融”向“股权金融”转型。这是各地国资经过多年自主探索和实践后,官方媒体首次正式提出“股权金融”一词。这也预示着官方对“股权金融”试点的逐步认可。

“股权金融”将何去何从?

既然业界认为“股权金融”是可行的选择,而政府也逐渐默许了地方政府对“股权金融”的探索和实践,那么这种从未大规模推行的财政模式将何去何从?历史,未来何去何从?

“股权金融”是一个过于雄心勃勃的经济和政治问题。这一问题的参与者和实践者不仅包括中央政府层面,还包括各级地方政府和政府资助的投资平台。我们无法预料会有如此重大的问题。一个学科未来走向何方,可能需要十几年甚至几十年才能再次“摸着石头过河”。

虽然我们不知道“股权金融”最终会走向何方,但现实中已经出现的模式仍然值得我们继续追踪、研究和讨论:

1、对于2019年以来各地国资密集收购上市公司控制权,这或许是一个有效的模式。这种模式是否是“国进民退”我们暂时不说,但从事实来看,2019年-2024年期间,各地国资实际上已经完成了控制权的获取一大批上市公司,国有上市公司规模显着扩大。未来,在“中国特评”制度的支持下,如果2024年后中国A股市场迎来大牛市,那么已经拥有上市公司控制权的地方国资将赚大钱,这对于填补当地财政缺口非常重要。 ,充盈国库将是大利。

2、除了上市公司,华为实际上在非上市公司中探索了另一种“股权融资”模式。在华为模式下,几乎所有员工都持股,华为实际上已经成为一家“准上市公司”。 ”和“准国有企业”,华为的体系实现了近20万员工的共同富裕!地方政府实施“股权金融”的目的是通过股权增值收入和转移支付等方式补贴其他社会公共领域和弱势群体。最终目标是服务“共同繁荣”的国家战略。华为模式在一个小型的封闭生态系统中创造了一个小型的“股权金融”模式。在这个封闭的生态系统中,华为体系通过全体员工全额持股实现“股权金融”的良性循环,也实现了这一目标。生态系统的“共同繁荣”,殊途同归。

对于“土地金融”向“股权金融”的转型,政府和社会各界将长期处于摸着石头过河的状态。未来会走向何方,目前还是未知数。时代的车轮滚滚向前,我们每个人都是时代的参与者和见证者。

相关文章

- 2016年合肥楼市价格飙升,库存走低,土拍地王频现,房价疯狂上涨

- 安徽教师招聘,安徽师范大学附属肥西第二中学教师招聘

- 2015上半年合肥楼市政策盘点:降息降准降首付,地王频现,交通升级助力楼市新高度

- 安徽教师招聘| 安徽师范大学附属肥西第二中学教师招聘公告

- 2023年中国房地产市场分析:政策优化与市场调整,肥东县供需情况详解

- 肥西县人才科创发展集团有限公司2024年人员招聘(第二批)体检考察公告

- 合肥市推进商品房现房销售试点,探索按套内面积计价政策

- 合肥市六安路小学2020年秋季招生政策及报名材料详解

- 合肥市出台新规鼓励现房销售,优化备案手续保障购房者权益

- 合肥人才网招聘信息全覆盖,含京东方科技集团等优质岗位

猜你喜欢

-

2016年合肥楼市价格飙升,库存走低,土拍地王频现,房价疯狂上涨

2016年以来,合肥房地产市场价格一路飙升,库存水平持续下降。合肥已成功迈入万元时代。解决房地产市场高温的最佳“良药”就是补库。每次土地拍卖似乎都是为了房地产市场。...

-

合肥 2024 年供地曝光,滨湖 8 宗 1056 亩地待出让,省府东黄金地段王炸地块引关注

合肥2024年土地供应曝光,项目32个共计3481.16亩! 01、滨湖8个地块共1056亩土地等待出让。 2024年滨湖土地供应方案曝光,8个项目共计1056亩土...