古文欣赏:包拯的为官之道与智慧断案事迹

古代文学欣赏

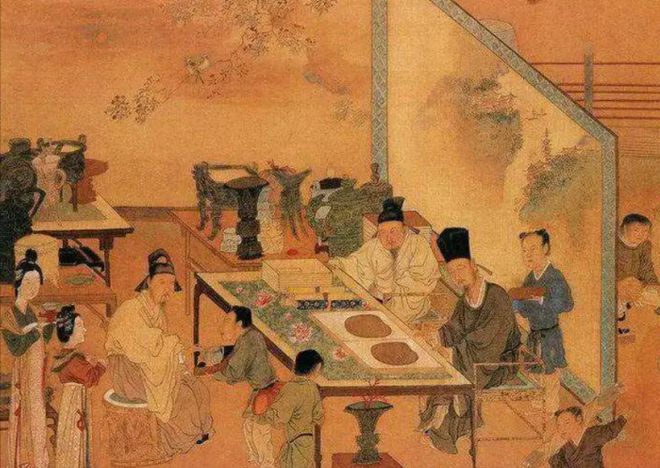

包拯,字袭人,泸州合肥人。最先升进士的,除了大理评事外,都是建昌县。父母都老了,我无法告别。他被监禁并缴纳州税,但他的父母不愿意这样做,因此他被解除了职责并返回寄养家庭。几年后,他的亲人去世,郑禄的坟墓终于被埋葬了。他还徘徊不忍去,就去那里鼓励长辈。过了很久,他去转学,了解了天长县的情况。若有人偷人,割牛舌,主来怨,郑曰:“贼回来,杀而卖之。”根据法律规定,私自杀牛是犯罪行为。当有人来到寻府告发某人私杀牛时,郑说:“为什么要割掉牛的舌头,然后告发他呢?”小偷大吃一惊,深信不疑。迁端州,迁中城。端图产砚,去镇守元宫,率数十倍留强人;拯救生命的人只能缴纳一定的贡品。到了年岁,他没有拿着砚台回家。寻找监察审查员。常俭说:“年年贿赂契丹人,不是控制军队的策略,不如练兵选将,务实备战边疆。”又要求实行门下封驳制度,废除贪官监狱,选拔看守官员,并进行考试补弟子。方法。时调诸路,命巡抚弹劾官员。他们汇报了很多细节,官员对大臣的考察也很严格。贵族官员不想安全,就要求巡查人员停下来。他们建议趁无事可做的时候把部队调到内地去。他们没有报告,而是拦住了驻河北的部队,分往河南。兖县、郧县、齐县、濮县、曹县、蓟县都有派出所,以后就不用担心了。驻军兵力不能借太阳突然减少。请培训志愿者并减少给他们食物。年费不得用于驻军一个月。国家的捐赠太多了。别举报。郑氏立朝立志,贵族、外戚、宦官都为之缩手,闻者无不畏惧。人们认为包拯的笑容如黄河般清澈。小孩、妇女也都知道他的名字,称他为“保太志”。在旧制度下,所有诉讼都不能直接向法院提起。郑氏打开大门,让官员们不敢欺骗他。中官豪族筑园亭台,侵扰惠民河。结果河水被都城堵塞,水淹了,郑国就把它全部毁掉了。凡持有土地证并声称谎称增加台阶数者,将受到审查和弹劾。三司中,所有府库都用来提供货物,都是外国郡主所率领的,积累货物,以贫穷人民。正特以建立和谐市场、让人民生活无忧为己任。官携钱帛多弦,常逃跑,刺其妻者,皆得幸免。迁侍中后,为第三任使。数日,拜见副枢密使。不久,又调任礼部尚书。他不肯接受辞呈,找了个病位。他已经六十四岁了。赠礼部尚书,谥孝肃。 (选自元脱脱《宋史:包拯传》)

思维练习

1.下列文中划线部分的句子片段,正确的是( )

A. 当时,各路都调巡视/以便弹劾官员/举报了许多细节/巡视员非常高贵/官员不安心/所以要求罢免/根据巡视员的建议没事就调兵/不要向大陆报告/

B、当时所有道路都被转移检查/他们向官员报告/他们报告了很多细节/检查严格,贵族官员不放心/郑因此要求停下来检查使节/他无事可做时试图建议调兵/他没有向大陆报告/

C. 当时,所有道路都被调走,任命了巡抚/官员因许多细节而被弹劾/巡抚非常高贵/官员不放心/郑要求罢免巡抚/我试图建议没事的时候把部队调到大陆/我没有报告/

D、当时,诸道皆调,巡抚任用/官员因诸多细节被弹劾/巡查严密,贵官不安心/巡抚请罢巡抚/使节如果不出意外的话建议将部队转移到大陆/没有报告

2.下列对文中新增词语的解释中,错误的是( )

A、鲁墓。父母或老师去世后,古人会在坟墓旁建造小屋,以便在哀悼期间居住和看守坟墓。这就是所谓的鲁墓。

B、补印,是指因故被撤销爵位的官员的子女,通过考试更换爵位。是我国古代的一种官员选拔制度。

C.待令,原为皇帝咨询大臣的称号,到宋代成为对高级官员的称号。这里表达了人们对包拯的敬畏之情。

D、土地证,原为买卖或典当土地的合同,用于载明土地的面积、价格、位置等。

3.下列对原文相关内容的总结和分析中,错误的是( )

A、包拯极其孝顺,恪守礼法。为了赡养父母,包拯多次辞官。父母去世后,他按照礼仪守丧。服丧期满后,他仍不忍离家外出打工。

B、包拯是一个清官。原端州知县用当地特产砚台进贡。包拯上任后立即停止了这种行为,离任后也没有带走任何砚台。

C、包拯刚毅刚直。为了解决河水泛滥的问题,包拯不畏强权,强行拆除了河对岸贵族势力修建的城楼、花园、水榭,最终疏浚了河道。

D、包拯熟悉军事。一方面,他反对贿赂契丹,主张加强军事装备;另一方面,他建议将部队分成不同的州,以训练志愿者并节省开支。

4. 将下列句子翻译成现代汉语。

① 旧制度下,一切诉讼不准上法庭。郑氏打开大门,让官员们不敢欺骗他。

②如果一个官员携带大量的钱、帛、绳子,经常逃跑,并且殴打他的妻子,那么都可以幸免。

5、包拯破获牛舌盗窃案,震惊盗贼。请您讲一下包拯的判案逻辑。

回答

1.C

2.B(音步系统不是通过考试获得的)

3.B(原知县想大量收集砚台,以便用剩下的砚台进贡权贵,包拯阻止的不是贡品。)

4. ① 以前的制度规定不能直接向政府法院提出申诉。包拯打开了政府大门,让申诉人可以直接到他那里陈述是非。官员不敢欺瞒上级。

②欠政府钱帛的官员常常被扣押。只要有机会,他们就会逃跑并逮捕他们的妻子和孩子。包拯将他们全部放了出来。

5、偷走并割掉牛舌头的人很可能是牛主人的敌人。牛的主人宰杀牛并出售肉,这是违法的。偷窃并割掉舌头的人可能会认为这是进一步陷害牛主人的机会。如果他主动报案,他的罪行就会暴露。 。

翻译

包拯,字袭人,泸州合肥人。初中进士,授大理寺判官,任建昌县令。由于父母年老,包拯辞去职务,没有出任。得到阶下囚兼国税吏官职后,但父母不愿他离开,包拯辞去官职,回家赡养老人。几年后,他的父母相继去世。包拯在父母的坟墓旁建了一座草屋。直到丧期结束,他仍然犹豫不决,不忍离开。同城的长辈多次前来安慰、鼓励。过了很长一段时间,包拯接受任命,担任天长县令。小偷割掉了一头牛的舌头,牛的主人前来上诉。包拯道:“你回家把牛杀了卖掉就行了。”根据当时的法律,任何杀牛的人都必须受到惩罚。很快就有人来控告有人私自宰杀了一头农场的牛。包拯道:“你割了别人的牛舌头,为什么还来指责别人呢?”小偷听后,既惊讶又佩服。调任端州知州,升任宫中丞相。端州出产砚台,他的前任总督擅自收集了数十倍的砚台,以进贡为借口送给权贵。包拯命令工匠们只根据贡品和迁徙的数量来制作。卸任后,他没有带走一块砚台。

不久,包拯被授为监察御史。他还建议:“国家每年用年钱贿赂契丹,这不是防御戎狄的良策,而是应该训练士兵,选拔地方刺史,并实行布节印弟子的考试制度。”当时,各转运使兼任巡查,经常摘抄一些无关紧要的细节来弹劾官员,并专门用严酷的巡查来炫耀自己的才华,这让地方官员很不安。郑请命撤去河北驻军,安置在黄河以南的燕、郓、齐、濮、曹、冀州,即使边境告急,也不必担心。如果不能及时调遣边防人员,那么他们可以请示训练志愿者,减少干粮,一年的费用是无法比拟的。足以维持一个国家的财富。”没有收到回复。包拯在朝堂上是个坚强果断的人,这让贵族太监们都收敛了心。凡是听说过包拯的人都害怕他。人们把看到包拯的笑容比喻为黄河水变清难。小孩、妇女也知道他的奢侈,称他为“宝太志”。以前的制度规定不能直接向法院提出投诉。包拯打开衙门,让申诉人可以直接到他面前陈述是非,官员们就不敢欺瞒上级了。官员贵族修建私家园林、亭台楼阁,霸占惠民河,从而堵塞了河道。京城发洪水时,包拯毁坏了所有园林亭台。有些人谎报土地证上的田数。包拯对他们进行了严格的考验,并弹劾了造假者。他在三师任职期间,各库物资全部分配给其他州县,给人民造成了沉重负担,让人民深感困扰。包拯特意设立市场,进行公平交易,使百姓免遭麻烦。欠政府钱财和丝绸的官员经常被拘留。他们一有机会就逃跑,他们的妻子和孩子也会被捕。包拯将他们全部放了出来。升侍中,任第三使。数日,授副枢密使。随后又升任礼部尚书,但包拯拒绝了。不久他就因病去世,享年六十四岁。朝廷追赠礼部尚书,谥号“孝肃”。

延伸阅读

包拯(999—1062),字袭人,庐州合肥(今安徽合肥肥东)人,北宋名臣。

天圣五年(1027年),包拯中进士。雷谦任监察御史,曾建议练兵、选将、补充边境物资。历任户部三司判官、京东、陕西、河北路转运使。后任户部三司副使,请求朝廷准许买卖盐。他主理谏院时,屡次弹劾权贵。遂授龙图阁直学士,迁河北京师。调颍州、扬州,权知开封太守、全御史中丞、三司使。嘉佑六年(1061年),升任副枢密使。因他是天章阁、龙图阁的直系学士,故被后世尊称为“宝黛之”、“宝龙图”。嘉佑七年(1062年),包拯去世。追赠礼部尚书,谥号“孝素”,后人称他为“包孝素”。有世代相传的《包孝苏公奏折》。

包拯为人清正廉洁,立政果断,不依附权贵,大公无私,睿智果断,敢于为百姓的不平事上访,因此被封为“包青天”、“包公”。语言。后人尊他为神,认为他是魁星转世。由于他在民间的黑脸形象,又被称为“包青天”。